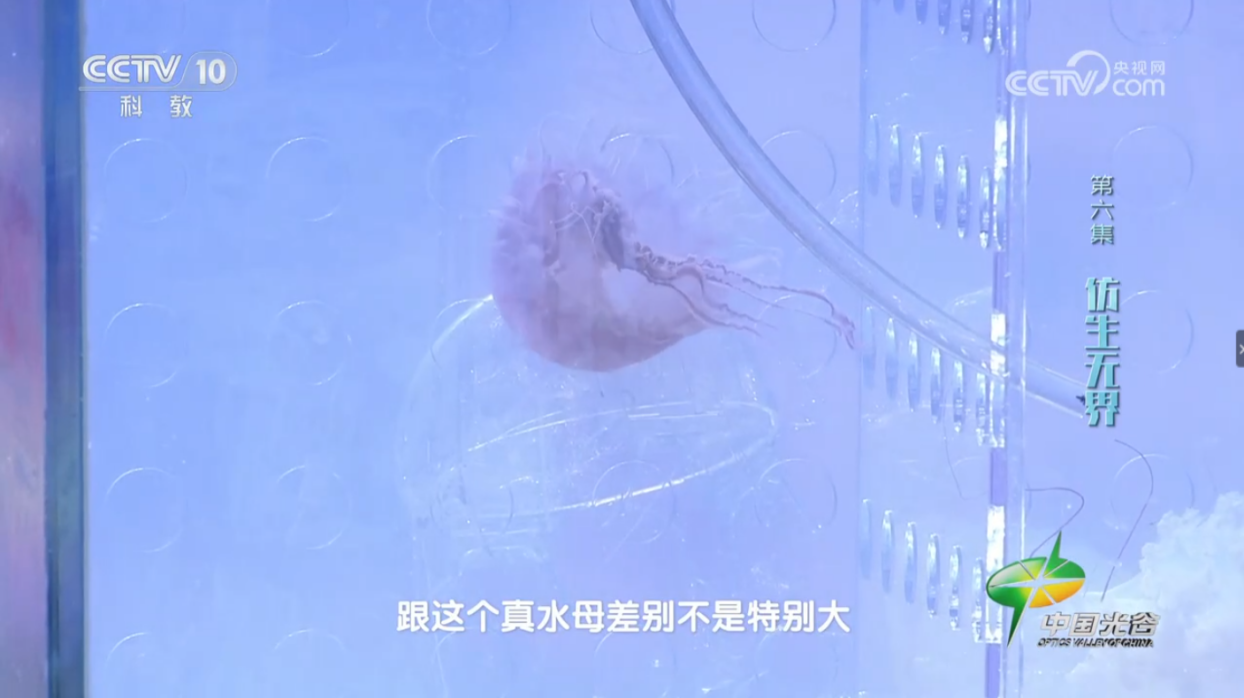

它被称为“水下幽灵”,它通体透明,隐藏在水中肉眼几乎无法分辨,就连游经的鱼儿也对它视而不见。但它却“五脏俱全”,具有实时监测的功能,对水下的蛛丝马迹了如指掌。

这款神奇的高仿生机器人,就是西北工业大学机电学院陶凯教授团队自主研制的——仿生水母机器人。

近期,这款神奇的仿生机器人,还登上了央视《智绘光谷・CMG世界机器人技能大赛》第六集《仿生无界》节目。

水母机器人不仅具有高仿生度,还具备AI探测能力。该机器人不仅在形态与运动上高度仿生自然水母,更将人工智能(AI)深度集成于仿生平台,实现了水下环境中的“具身智能”,为突破深海探测关键瓶颈提供了前沿解决方案。

本届CMG大赛汇聚世界机器人前沿技术,深海作业的智能化挑战备受关注。陶凯教授团队带来的“水下幽灵”,正是面向这一国家重大需求、融合仿生学与人工智能的攻关成果。

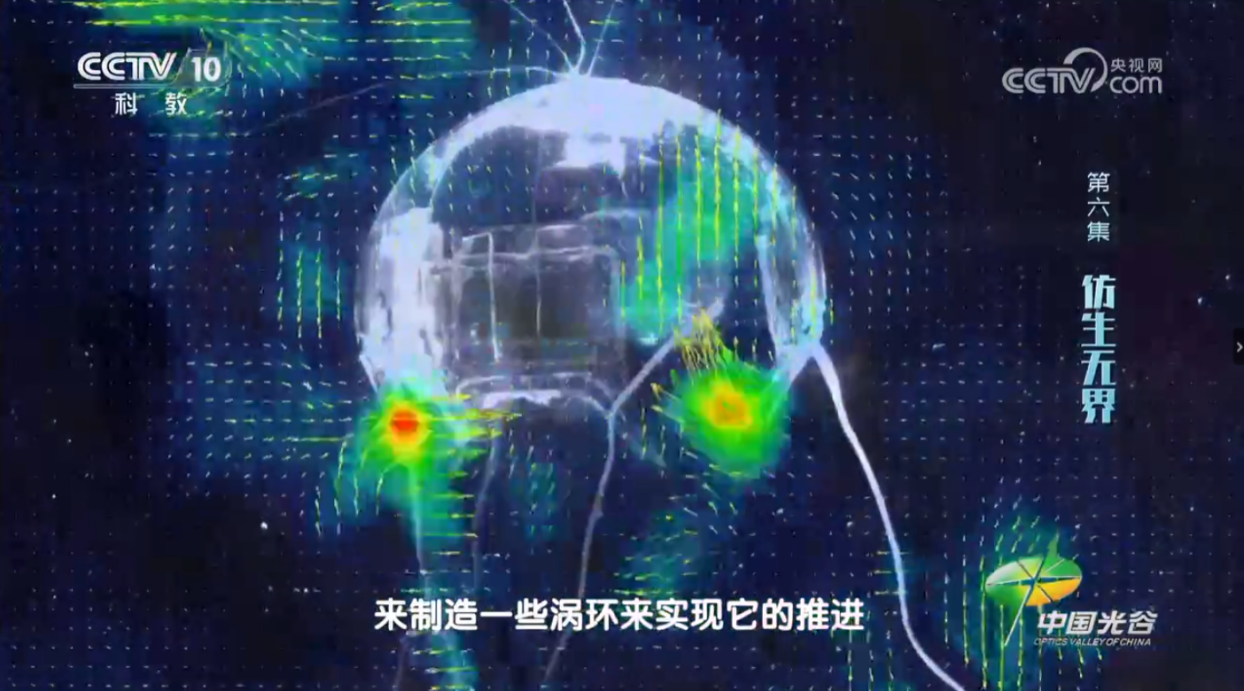

这款直径仅120mm、重量仅56g的微型机器人,凭借其近乎透明的躯体和仿水母肌肉结构,精准模拟了水母利用涡环推进的灵动姿态,在水下实现了高效且近乎无声的“静默”运行。

陶凯教授介绍,水母仿生的核心在于团队自主研发的静电液压肌肉驱动器和创新水凝胶电极材料,驱动器通过电场的作用,模拟水母神经信号控制肌肉的收缩与舒张,实现伞状体的收放过程。这种驱动方式具有极高的能量效率,整机驱动阵列功耗控制在极低的28.5mW水平,这为长期、隐蔽的水下作业奠定了坚实的能源基础。其设计理念“以自然为师”,旨在最大限度降低装备对水下环境的物理与噪声扰动,满足深海探测对隐蔽性和环境友好性的严苛要求。

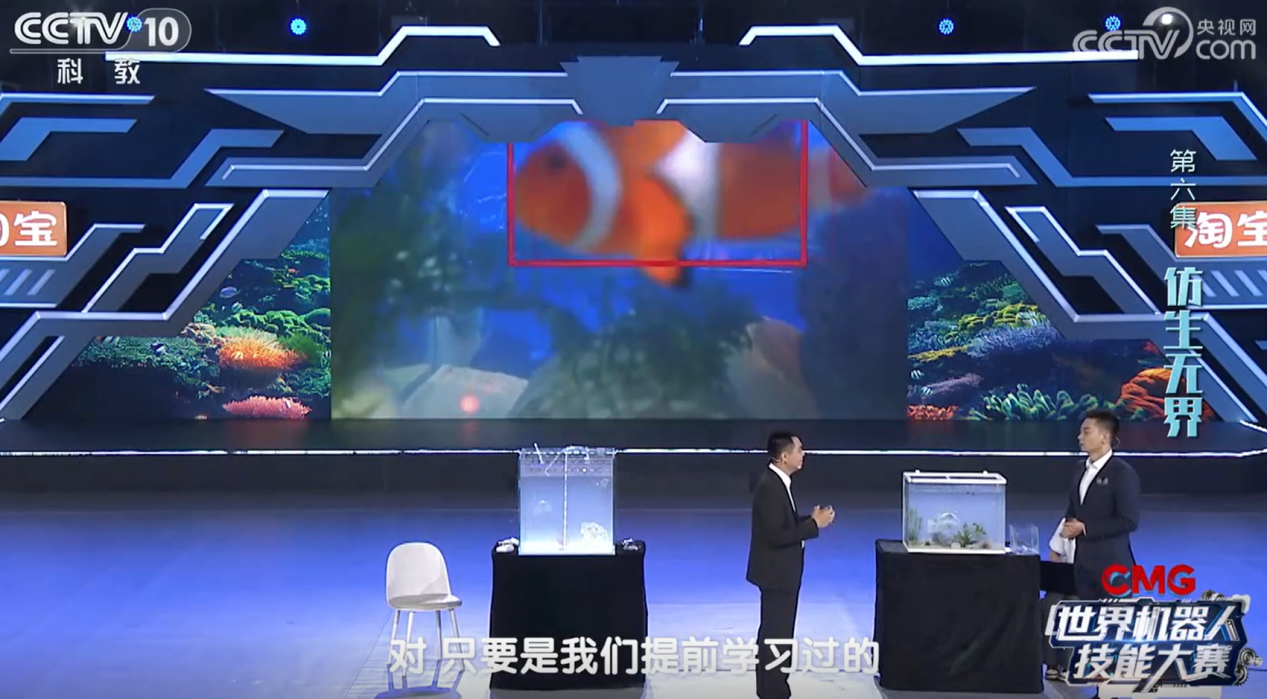

陶凯教授现场演示了该机器人的智能化应用,通过集成微型摄像头模组和嵌入式AI处理芯片,仿生水母机器人成功在动态水环境中实现稳定悬停,并精准识别出水下的特定目标(如校徽、小丑鱼)。这一功能有力验证了在仿生平台上实现自主环境感知与目标识别的可行性。

这款机器人的低功耗、低扰动和高度仿生特性,使其在深海/近海长期隐蔽监测、生态敏感区域观测(如珊瑚礁普查)、以及狭窄空间水下设施精细巡检等场景中展现出独特的技术优势和广阔的应用潜力,它为解决深海极端环境探测中面临的能源续航、隐蔽性以及环境兼容性等关键瓶颈问题,提供了一条新的技术路径。

据悉,陶凯教授所在的“空天微纳系统教育部重点实验室”是国内较早开展微机电系统研究的单位之一。实验室面向航空、航天、航海,致力于实现装备的微型化、集成化、信息化。获得国家重大科学仪器设备开发专项、国家自然科学基金重点项目等各类项目190余项,获国家技术发明二等奖3项,国家教学成果一等奖1项,省部级一等奖5项,二等奖19项。2024年入选国家级创新团队,为制造强国、航天强国建设作出新的贡献。

未来团队将继续深化研究,优化性能,推动该成果在深海科学考察、水下环境长期智能监测等国家亟需领域实现更广泛的实际应用。

(文字:聂德志、何颖;审核:常洪龙、马西平)