北京时间2025年5月3日,西北工业大学材料学院纳米能源材料研究中心马越教授在国际著名期刊《自然•通讯》(Nature Communications)在线发表了题为“Multiscale interfacial stabilization via prelithiation separator engineering for Ah-level anode-free lithium batteries”的研究论文。

西北工业大学材料学院2021级博士研究生邵啊虎为第一作者,西北工业大学马越教授为通讯作者。

无阳极锂金属电池以其完全锂化的正极和裸露的集流体为特点,通过消除阳极的浆料涂布工序,提高了理论能量密度并降低了制造成本。然而,其实际应用部署受到了一些因素的阻碍,包括由于寄生界面劣化、正极结构崩塌以及化成循环期间在集流体上不可逆的锂沉积导致的阳离子库存耗尽问题。

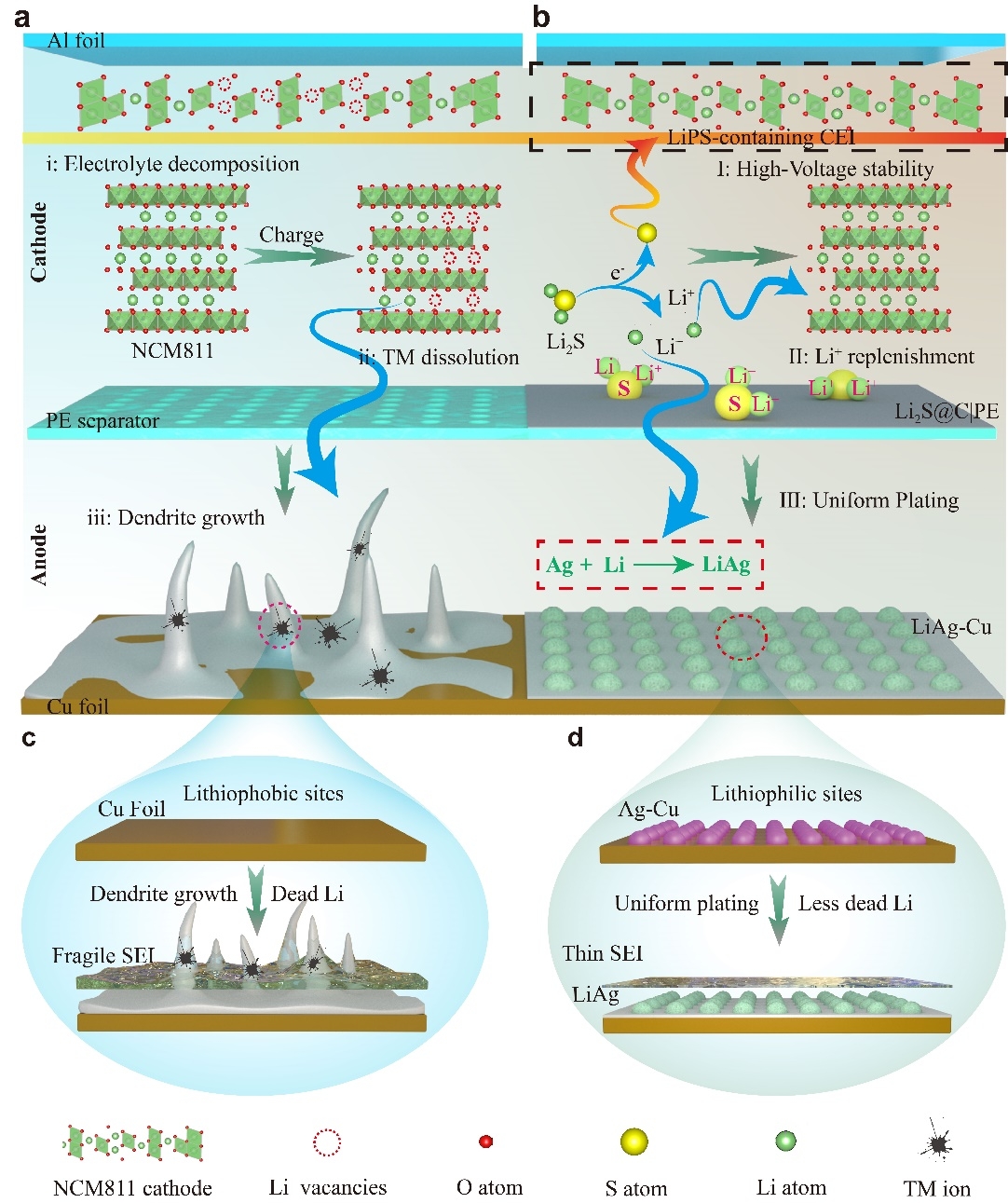

针对以上关键问题,我校材料学院马越教授团队创新设计了一种预锂化离子补偿隔膜Li2S@C|PE。通过一种集成Li2S@C牺牲层的聚烯烃隔膜策略,在安时(Ah)级无阳极软包电池中实现了多尺度界面稳定化。该方法在首次充电(化成循环)过程中可按需补充定制化的Li⁺库存,同时构建富含锂硫化物的正极界面,赋予其高电压稳定性(最高可达4.5 V)。通过原位电化学阻抗谱(EIS)与透射模式原位X射线衍射(operando XRD)的实时追踪表明,在与Li2S@C|PE预锂化隔膜耦合后,LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2(NCM811)正极中的锂离子扩散动力学显著加快,且相变过程更加稳定(晶格应变低至0.17%)。最终,采用Ag修饰铜箔作为沉积基底、NCM811正极和Li2S@C|PE隔膜组装而成的1.22 Ah软包电池,展现出450 Wh kg⁻¹的质量能量密度和1355 Wh L⁻¹的体积能量密度。该预锂化策略具有良好的规模化潜力和通用性,为实现无阳极/少阳极锂金属电池的界面化学稳定提供了切实可行的技术路径。

图1:预锂化层补锂过程的示意图

图2:不同构型无负极电池的电化学性能

马越教授主持多项国家自然科学基金、陕西省重点项目、国际合作交流项目,近年来发表SCI论文110余篇,其中以第一/通讯作者在Nature Commun, EES,Advanced Materials、Advanced Energy Materials、Advanced Functional Materials、Chem、ACS Nano、Energy Storage Materials、Nano Energy等刊物上发表论文110余篇。研究方向主要包含化学电源关键材料的可控制备及界面改性方法,原位/在线相变表征技术,以及表界面反应的演化机制分析等。

论文链接:https://doi.org/10.1038/s41467-025-59521-8

(作者:邵啊虎;审核:禹亮)