为评估和优化治疗效果,在连续和重复的癌症治疗过程中同时监测癌症的进展是必要的。小型化器件克服了传统治疗设备的局限性(如体积大和成本高),促进了对癌症发展和治疗进展的可持续监测。生物光子技术通过光与生物组织之间的相互作用,可以获得特定细胞或组织的生化和形态学信息,以及满足临床对便携性、易操作性和深部肿瘤治疗光传递的要求。多功能、微创性和高时空选择性生物光子器件的发展极大地促进了肿瘤的便捷式诊断和治疗。

近期,西北工业大学黄维院士/李鹏教授/贾庆岩副教授团队在Advanced Science期刊发表了题为“Implantable Biophotonic Device for Wirelessly Cancer Real-Time Monitoring and Modulable Treatment”的研究工作。通过在柔性印刷电路板上集成血红蛋白饱和度(Oxyhemoglobin saturation, sO2)传感探头、低功耗蓝牙微控制器单元和无线电源模块,开发了一种柔性无线植入式生物光子器件。该器件通过监测肿瘤缺氧微环境的sO2水平,能够判定肿瘤的发生发展,同时还可以评估化疗药物的治疗效果。另外,该生物光子器件中的μ-LED可以作为原位光动力治疗(Photodynamic therapy, PDT)的光源,同时监测该过程中的氧损耗情况,并优化治疗参数。

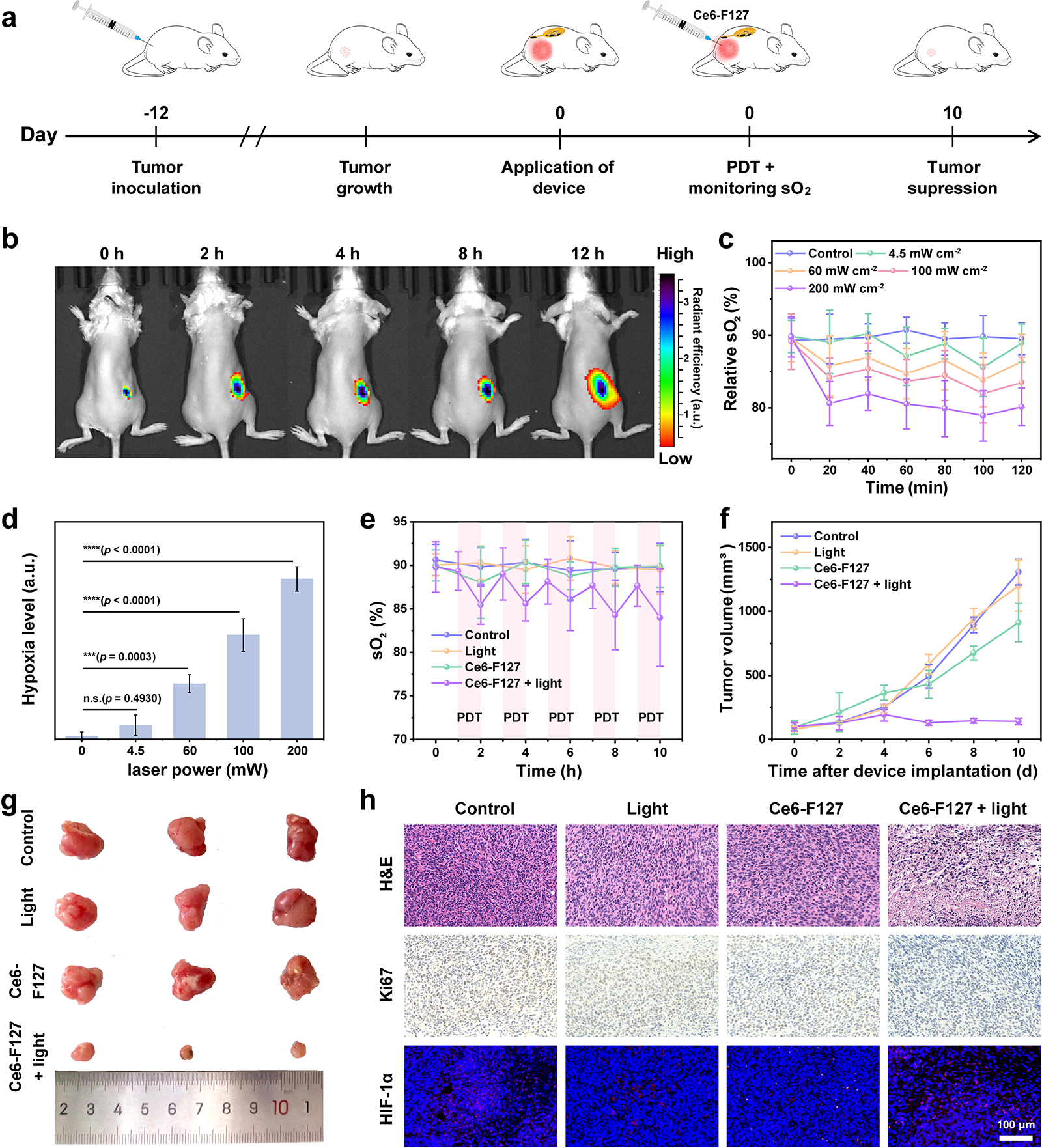

具体来说,肿瘤异常的血管结构导致O2供应不足,而肿瘤细胞的快速增殖也会导致O2消耗升高,从而导致肿瘤内sO2水平较正常组织降低。实时检测肿瘤组织sO2可以为监测肿瘤的生长和代谢行为提供参考。该器件可以准确监测肿瘤的sO2水平,与正常组织相比,由于肿瘤缺氧微环境,可以检测到10%-15%的降低,从而为肿瘤生长状态的特定监测提供了依据。而一些化疗药物,如血管破坏剂vadimezan (DMXAA),主要通过破坏肿瘤血管生成和阻碍必需营养物质和氧气的输送来实现其治疗目标对肿瘤血管生成的损害也可导致sO2水平的降低。该生物光子器件有助于评估DMXAA在静脉和肿瘤内给药的治疗进展和有效性,为优化给药途径、剂量和给药时间提供有价值的参考。同时,sO2探针中的μ-led可以作为内部光源,激活光敏剂Ce6-F127,从而在肿瘤部位产生大量ROS。这种方法有助于控制和持续原位PDT,从而消除了对大型外部光源的需求及其对组织穿透深度的限制。此外,该生物光子器件还可用于PDT过程中氧气消耗的监测。高强度光已被证明会导致快速的氧气消耗,导致PDT效果不理想;相反,采用μ-LED的低功率和间歇性照射确保了充足的氧气供应,从而提高了PDT的效果。因此,该生物光子器件能够同时实现精确的肿瘤识别、可调节的原位治疗和实时进展监测,从而实现治疗效果的评估和优化。

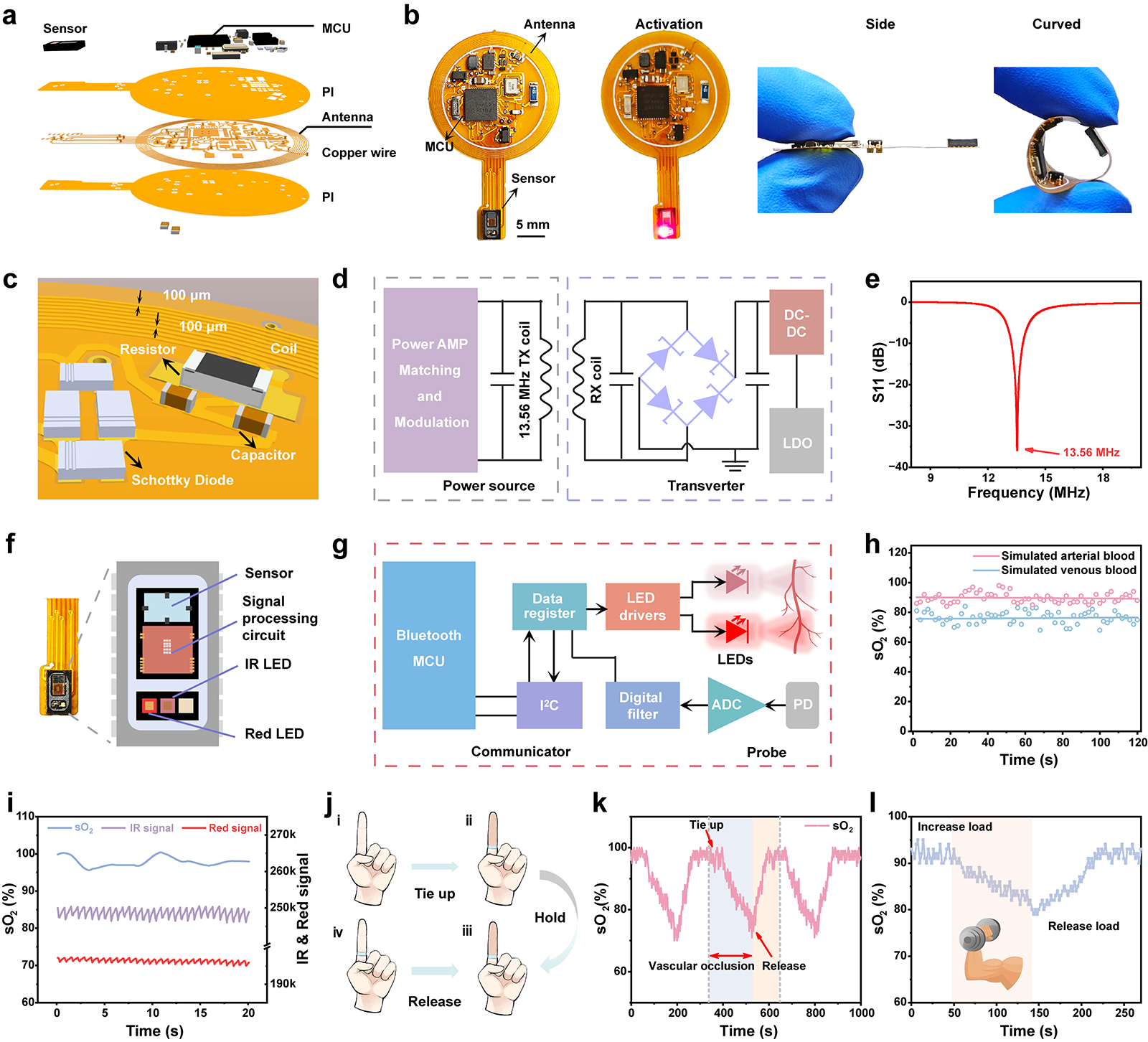

图1. 生物光子器件的构建和用于皮肤组织sO2监测。

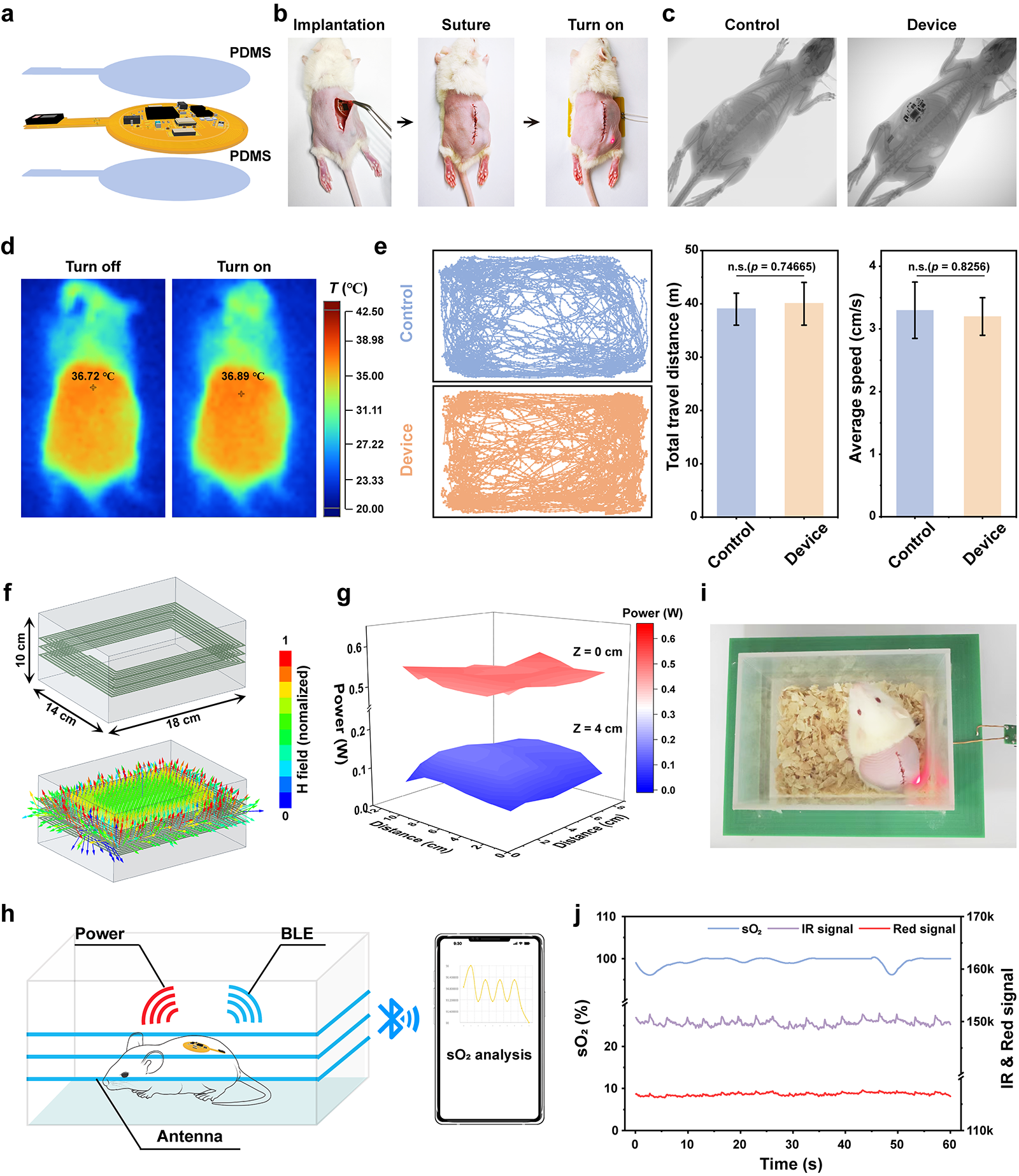

图2. 生物光子器件体内植入、性能和对小鼠生理行为影响研究。

图4. 生物光子器件用于原位PDT及其过程监测。

【结论与展望】

与已报道的依赖于光漫反射、折射和分子荧光原理的器件不同,我们的生物光子器件通过检测肿瘤缺氧微环境的sO2水平来区分肿瘤和正常组织,并评估肿瘤进展。这一概念已经在各种癌症模型中得到验证,并证明了具有检测体积小于30mm3肿瘤的能力。此外,该微型器件不仅可以用于化疗和PDT等肿瘤治疗,还可在整个过程中同时监测治疗进展,从而对治疗效果进行评估和优化。

该器件专为无法手术或难以完全切除肿瘤的微创治疗而设计,以及用于肿瘤手术干预后的复发预防和管理。在临床应用中,医生可以通过该器件及时获取肿瘤信息,从而抓住最佳的治疗时机。目前,我们开发的器件仅适用于治疗小鼠肿瘤。为了处理更大更复杂的肿瘤,必须设计阵列型μ-led贴片以满足广泛覆盖的要求。此外,该器件的长期生物安全性以及通过二次手术去除是临床应用前必须克服的主要障碍。展望未来,一种集成的植入式生物电子器件,其体积显著减少,对肿瘤微环境特征的响应性增强,将对更小区域甚至细胞尺度的肿瘤监测和治疗非常有利。这种生物光子器件在治疗难治性和复发性肿瘤方面具有广泛的适用性,有望改变临床肿瘤学的主流医学范式。

西北工业大学黄维院士/李鹏教授和贾庆岩副教授为该论文的共同通讯作者,博士研究生聂仁浩为本论文的第一作者。本研究受到国家自然科学基金和陕西省杰出青年科学基金等项目资助。

原文链接:https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.20250377

(审核:李捷)