8月25日

《中国教育报》

整版刊发系列报道

回望抗战烽火中的大学

纪念中国人民抗日战争

暨世界反法西斯战争胜利80周年

让我们一起跟随报道——

重访西北联大和西北工学院

回望抗战烽火中

师生西迁建校、弦歌不辍的身影

读懂“中国必须强起来,一定强起来!”

振聋发聩的呼喊!

原文报道如下——

烽火弦歌

从西安出发,过渭河、翻秦岭,抵至汉中。这条路,西北工业大学自动化学院硕士研究生崔文瑞与“青马工程”培训班的同学,乘坐高铁只用了1小时20分钟。同样的路,87年前,西安临时大学千余名师生,跋山涉水,用了近一个月。

站在汉中市城固县古路坝国立西北联合大学工学院办学旧址,崔文瑞四处眺望,青山苍翠,溪流有声,眼前景色与87年前似乎未有太大区别。抗战烽火中师生西迁建校、弦歌不辍的身影渐渐模糊了视线,一段中国教育史上的传奇则渐渐清晰……

1938年初,国立西北联大工学院师生翻越秦岭。

扎根大西北

“七七事变”爆发后,日本军国主义发动了全面的侵华战争,北平、天津的大学遭受空前浩劫,被迫千里西迁。

以北平大学、北平师范大学、北洋工学院和北平研究院等院校为基干,西安临时大学成立,于艰难困苦之中,为中华续文脉、育英才。

1938年3月,随着战局变化,西安临时大学再迁汉中,分设在城固、南郑、勉县三县六处办学,4月改名为国立西北联合大学。西北联大之名仅存在1年4个月后,又分设为国立西北大学、国立西北工学院、国立西北农学院、国立西北医学院、国立西北师范学院,五校分立、合作办学。

在西北联大成立之前,西北虽有高等教育的萌芽,但根基薄弱。西北联大整体植入了广袤的西北大地,从根本上改变了西北高等教育落后的面貌。

抗战胜利后,西北联大继续“扎根西北、建设西北”。除部分院校和师生复员迁校外,其主体留在了陕甘,为西北地区留下由文、理、工、农、医、师范等构成的一个较为完整的高等教育体系——

国立西北大学后发展为如今的西北大学;国立西北工学院后发展为如今的西北工业大学;国立西北农学院后发展为如今的西北农林科技大学;国立西北医学院汇入陕甘医学教育,奠定了西北医学高等教育基础,后发展为如今的西安交通大学医学院;国立西北师范学院后发展为如今的西北师范大学。

时至今日,西北不少高校均与西北联大有着直接源流或传承关系。“可以说,没有西北联合大学,就没有今天的西北高等教育。”西北工业大学党委宣传部副部长陈仲昌介绍。

古路坝灯火

古路坝是一个小山村的名字,位于城固县东南12公里处。村旁一座小山上有一座天主教堂,当年国立西北工学院即借此为校园。

国立西北工学院是第一个从西北联大母体分出并独立的院校。1938年7月,西北联大工学院与国立东北大学工学院及私立焦作工学院合并,组成国立西北工学院,设土木、机电、化工、纺织、机械、矿冶、水利、航空8个系科,是当时国内工科学科最齐全的高等学府,也是当时西北地区唯一的高等工程学府。

彼时的国立西北工学院,虽僻居深山,交通不便,条件艰苦,但还可以放下安静的书桌。一批著名学者来此从教,如李书田、赖琏、潘承孝、张国藩、金宝桢、魏寿昆等,他们以严谨的治学态度和优良学风,为国家培养急需的工程技术人才。

学生们大多从沦陷区辗转来此,“科教救国”之心更加坚定,发愤苦读、通宵达旦。深山夜浓,远远望去,古路坝教室的灯光——油灯之光、蜡烛之光彻夜闪烁不息,遂留下了“古路坝灯火”的佳话。

著名材料学泰斗、国家最高科学技术奖获得者师昌绪院士,是1941年入校的学生。他回忆说:“我与曾任清华大学校长的高景德同住一个宿舍,可是我们很少在宿舍见面,因为他经常半夜才从教室归来,而我则两三点起床,一直在教室学习到吃早饭。因此,尽管我们同吃、同住、同在一个教室上课,但在一起聊天的时间不多。”

草舍茅棚,莘莘学子,孜孜研读。8年的古路坝岁月,练就了国立西北工学院师生“公诚勇毅”的品格,学校走出了1400多名毕业生,培养出师昌绪、吴自良、高景德、史绍熙等11位院士。

古路坝灯火,也成为中国教育在抗战烽火中弦歌不绝的重要象征。

为国铸重剑

自诞生起,西工大人就肩负着救国、报国、强国的使命。

西工大校史馆有一面“第一墙”,记录了学校众多“新中国第一”:中国第一架小型无人机、第一型50公斤级水下无人智能航行器、第一台航空机载计算机、第一型航空吊放声呐、世界首颗12U立方星“翱翔之星”,等等。

为党育英才,为国铸重剑。多年来,学校充分发挥“航空、航天、航海”特色优势,聚焦国家战略需求和世界科技前沿,为武器装备研制、国防领域关键核心技术自主安全可控和国民经济建设提供了有力支撑。

一组数据足令西工大人自豪:学校为国防科技事业和国民经济建设输送了35万名人才,培养出63位两院院士和67位将军,走出了歼-20、运-20、直-20等一批国之重器的总师,被誉为“总师摇篮”;国防就业毕业生比例连续多年超40%,在新一代信息技术、人工智能、新能源、新材料、高端装备制造等重点领域就业比例达88%,形成了独特的“西工大现象”。

在“国立西北工学院旧址”纪念碑旁,崔文瑞和同学们齐声朗诵“公诚勇毅”校训,以青春之声传承红色基因。

“‘七七事变’后,日寇全面入侵,因为不愿意当亡国奴,历经千辛万苦流亡到后方,那时我就想,中国必须强盛起来!——使中国强大、强盛,成了一辈子的理想。”从古路坝的灯火到军工院所的第一线,从和合南北的巍巍秦岭到五洲四海的世界舞台,当年师昌绪等西工学子的理想,如今正被一代代西工大人接力传承。

崔文瑞参与的“遥感大数据智能处理与分析平台”,获得了中国国际大学生创新大赛(2024)全国总决赛金奖,6年的西工大时光,为他深深烙下了报国强国的印记——

“中国一定强起来,就在我们这一代!”

我们的精神地标

古路坝,深山里的“大学城”

古路坝校址全景。

1905年,一口新铸的铜钟从意大利罗马漫漫东行,抵达中国,被挂在陕西汉中城固县古路坝村的天主教堂,直至抗日战争全面爆发时被打破宁静。

1938年3月,一群师生为躲避战火、存续文脉,从平津西迁西安,再辗转跋涉至陕西汉中城固县的古路坝,放下行囊,借教堂办学。直到1946年,这口铜钟一直用作国立西北联合大学工学院以及后来的国立西北工学院师生的上下课铃。

抗战时,内迁大学有“三坝”之说。华西坝,地处大后方的“天府之国”四川的省会成都,条件较好,被称为“天堂”;沙坪坝,位于国民政府陪都重庆,供给次之,被称为“人间”;而古路坝北接秦岭、南连巴山,偏在深山,缺水无电,条件最为艰苦,被称为“地狱”。

在这样艰苦的条件下,国立西北工学院坚持高质量办学,院长潘承孝主张理工结合,强调基础理论的教育和实践能力的培养,对学生严格要求,一、二年级的淘汰率高达15%。老师们鼓舞学生说,在抗战期间,我们在后方研究科学,增强抗战力量,也一样是救国。当年很多学生首选读航空专业,为的是造飞机打日本。

学生胸怀抗日救亡的信念,卧薪尝胆、不敢有丝毫懈怠,常熬夜苦读到天亮,教室灯火彻夜不息,成为当地的一道风景。同时,师生以苦为乐,课余饭后,校园内外,山坡上、树丛中,不时荡漾着响亮的歌声。古路坝没有电影院也无剧院,每到校庆和春节,师生就在教堂大院的戏台上演出京剧、话剧。

古路坝的8年时光里,学校培养学生1400余人,从中走出了11位院士和众多一流科技人才。古路坝这个位于秦巴山区腹地的偏僻山村,成为抗战时期的“大学城”,也成为中国高等工程教育的重要发源地之一。

时至今日,古路坝长夜的点点灯火,依然是一代代西北工业大学师生的精神火种,历经岁月长河,明亮如初。

我们的传家宝

67年前,师生把这架飞机送上蓝天

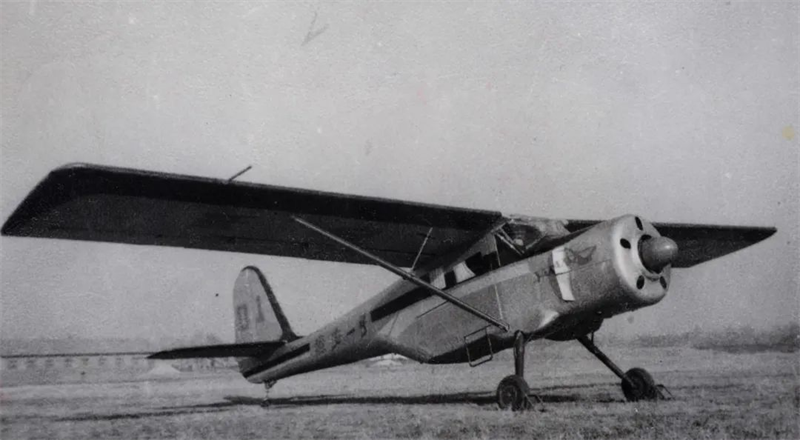

我国首架农业兼多用途飞机“延安一号”。

西北工业大学长安校区军工素质教育实践中心户外停机坪。

每到节假日,西北工业大学长安校区便成为学生研学参观的热门“打卡地”。特别是军工素质教育实践中心户外停机坪,歼-6、轰-6甲、歼轰-7、歼-8、直-5以及运-20等多种机型,展开钢铁之翼,仅今年暑期,就吸引访客近30万。

在西工大校园,还有一架略显陈旧“瘦小”的飞机。“千万别小看它,它是西工大师生自主成功研制的我国第一架农业兼多用途飞机——‘延安一号’。”西工大党委宣传部校园文化办公室主任汪东自豪地介绍。

这架飞机,见证了新中国航空事业的发展。

1958年初,西工大飞机设计研究室的年轻教师们贴出倡议书:“我们也要造飞机!”全校师生热烈响应。校领导研究决定,支持大家的要求。同年4月,经原一机部批准正式立项。

学校组建了一支实力雄厚的研制队伍,任命飞机系主任黄玉珊教授为总工程师,许玉赞教授为总设计师,杨彭基教授为总工艺师,李寿萱教授为副总工程师,师生们鼓足干劲,开始了飞机研制。

飞机是一种高科技的综合性产品,搞出来不容易,飞上天更不容易。机身蒙皮的制造有困难,就在木质模型上用手工敲打成型;在落震试验中,测不到减震器的功量图,就在地面铺上钢板,再在上面撒些沙子,最终测出了减震器的功量图。在师生通力合作下,从3月开始草图设计起,短短150天完成了除发动机以外的全部设计、制造工作。

“蔚蓝的天空飘着白云,一号机划破了安静的长空……”1958年12月3日,“延安一号”在西安成功试飞,现场万众欢呼,掌声雷动。

一所高校的师生能在短时间内造出一架飞机,足以证明中国人能够依靠自己的力量发展航空事业。

当时,先后参加飞机设计的有教师17人、学生118人,先后参加试制工作的有教师35人、学生303人。通过“延安一号”的设计制造,西工大积累了独立设计飞机的经验,真刀真枪地培养与锻炼了一大批航空科研人才。

从“延安一号”研制成功起步,从歼-5、歼-6、歼轰-7、歼-8、歼-10系列到歼-20,从运-7、运-8、运-10到运-20,从“延安2号”直升机、直-5、直-10到直-20,从新舟60、新舟700、C909到C919、C929……西工大师生一次次参与着、见证着中国航空事业的腾飞。

(原文刊载于《中国教育报》2025年8月25日第4版)

(文字:王翠萍、张娅;审核:陈仲昌、马西平)