中国共产党优秀党员,中国工程院院士,我国水声工程、信息科学和水中兵器领域杰出的科学家与教育家,航空声呐领域的开拓者和奠基人,西北工业大学航海学院教授、博士生导师马远良同志,因病医治无效,于2025年7月11日12时14分在西安逝世,享年87岁。

马远良先生,1938年7月15日出生于四川省隆昌市,1961年毕业于西北工业大学,曾在原哈军工水声专业插班学习。曾任西北工业大学声学工程研究所所长、航海工程学院院长、国务院学位委员会学科评议组成员,中国声学学会副理事长、水声学分会主任、陕西省声学学会创会理事长、校学术委员会主任等。2003年当选中国工程院院士。

马远良先生毕生致力于水声工程、信息工程和水下装备领域的教学与科研工作,主持创建了我国水中兵器学科第一个博士学位点和博士后流动站,是水中兵器领域第一位博士生导师,培养了我国水中兵器学科第一位博士,在水声工程和水中兵器学科培养硕士、博士和博士后140余人。马远良先生主持完成我国三代四型航空吊放声呐研制并列装部队,开创了我国自适应宽带有源噪声控制、任意结构形状声呐体积阵波束设计、水下超指向性阵列信号处理、水下目标前向散射探测、海上超视距波导传输等研究方向,发表学术论文500余篇,授权专利60余项,出版专著5部,为促进我国水声工程、信息科学和水中兵器领域的教育与科技事业发展做出了卓越贡献。马远良先生获得全国科学大会奖、国家科学技术进步二等奖各1项,国家技术发明二等奖2项,获“全国优秀科技工作者”“全国国防科技工业系统先进工作者”“全国师德先进个人”和“全国优秀博士学位论文指导教师”等多项荣誉称号。

马远良先生一生治学严谨、诲人不倦、淡泊名利、德高望重,深受学界敬仰。他的逝世是西北工业大学的巨大损失,也是我国水声工程、信息科学和水中兵器领域的重大损失!沉痛悼念并深切缅怀马远良先生!

义无反顾

时代造就了英雄,时代也造就了科学家。马远良的故事,需要从他的成长时代说起,从“祖国需要他”说起。

马远良1938年出生于四川隆昌县的一个乡村名医之家。他自幼聪慧好学,在中学时期就树立起了为理想奋斗、向科学进军的志向。1956年马远良被选拔为留学预备生,后因中苏关系恶化,学校通知保送他去西北工学院学习国家急需的“特种专业”—— “鱼雷设计”专业,搞国防建设。原本一心想报考北大物理系的马远良,服从祖国需要,把这个“特种专业”作为第一志愿并被录取,成为我国普通高校中第一届鱼雷专业的学生。

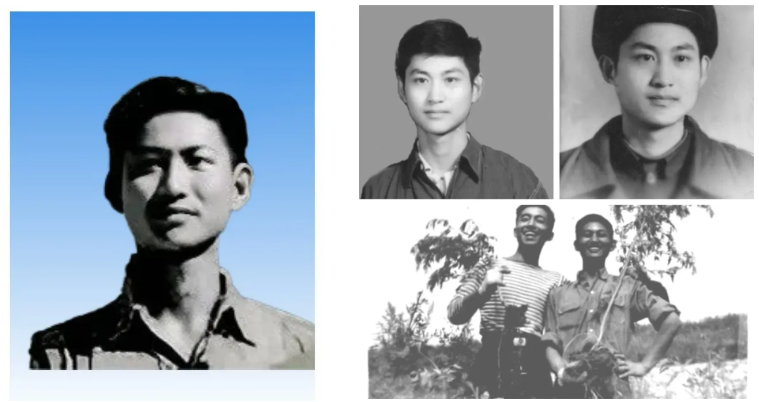

在西北工学院和哈军工学习时期的马远良

1957年,西北工学院和西安航空学院合并成立西北工业大学。命运的指针,在1958年再次拨动——学校决定开办水声工程专业,马远良等8名同学被选中并派往中国人民解放军军事工程学院(哈军工)插班学习。那是哈军工海军工程系第六专科的56—362班,属军工第四期。马远良有幸成为我国第一个声呐本科班学生,在那里接受了严格、正规的专业教育。至今他还保留着一张珍贵的照片,那是贺龙元帅视察哈军工时查看他的听课笔记被定格的瞬间。

他抓紧一切时间认真努力的学习,时刻谨记寿松涛校长到哈军工看望慰问同学们时的寄语:“你们到这里,就是要一门心思把学习搞好,对外面的事情可以迟钝一些,但学习要敏感一些,要钻进去,就连吃饭和睡觉也放不下,有了这么一股子钻劲儿,将来就有可能有所作为,甚至做出大成绩”。马远良说,“为什么我老记住寿校长的这番话,事实上,我这一辈子就是这样子过来的嘛。”

哈工程56—362班合影

贺龙元帅查看马远良笔记

从留苏预备生到进入西北工学院学习,从第一个鱼雷班到第一个声呐班,从隆昌到西安,从古都到冰雪之城,只要祖国需要,马远良就义无反顾,走上了终生为之奋斗的“水声学生涯”。

初露锋芒

“K4声管测量装置”的研制成功,是马远良学生时代最引以为豪的事情。那是一项麻雀虽小五脏俱全的科研任务,是一个完整的测量系统,用于测量吸声材料的性能。马远良和他的同伴们不畏寒暑,怀着对科研工作的强烈爱好和自信心,完成了该装置的研制,并被哈军工海军工程系选为“国庆十周年”的献礼成果之一,放在海军工程系大厅展出并安装到水声专业的实验室。

1960年3月12日,马远良在哈军工光荣地加入了中国共产党。1961年初,马远良等8位同学提前离开哈军工,返回西工大留校工作。从此,马远良先生成为一名大学教师,在西北工业大学这片热土上开始了辛勤的耕耘。

哈军工学生党支部留影

1965 年,27岁的马远良被任命为我国第一个专门从事航空声呐的研究室副主任,并承担起“352项目”总设计师的重任。回忆到当年情景,马远良说:“航空声呐属于航空与航海相交叉的新兴专业,西工大是全国唯一同时具有航空和航海相关专业的单位。国家把这个任务安排到西工大,我们义不容辞。” 在该领域一片空白的情况下,马远良和他的一伙同龄人继续“小鬼当家”,凭着为国效力的满腔热情,肩负起开创航空声呐装备技术的重任。

在航空声呐的研制工作中,惊心动魄的风险遭遇时有发生。有一次,马远良所在的直升机在机场上方五十米悬停时,直直地掉了下来,还有一次被迫在海滩上迫降。他与同伴们不畏艰难困苦,解决了一系列技术难题,声呐的灵敏度大幅提高,并且实现了全部半导体化,重量也大幅减轻,适合直升机安装使用。

在船上及舰-机协同进行了几十次试验之后,这一项目在1976 年完成研制,通过产品定型审查,成为我国第一代航空吊放声呐,填补了我国该领域科技空白,并直接对我国航空声呐领域的装备技术发展和人才培养起到了奠基的作用。1978年,该项目获得了全国科学大会奖,十年奋斗取得初步成效。

第一代航空吊放声呐研制成功时的马远良(1976年)

昂首阔步

1978年以后,航空声呐团队迎来了很好的发展机遇,第一代吊放声呐已经成功,改革开放也使科研工作获得了崭新的成长空间和发展机遇,摆在马远良和他团队面前的问题是:如何走向未来、走向世界?

1978年底,马远良先生应邀参加了海军赴法国技术考察团,详细考察了法国的吊放声呐和空投鱼雷,观察了对方在地中海和大西洋比斯开湾的海上演示。这些国防领域尖端技术让他开拓了视野,使他产生了一个提升吊放声呐能力的大胆构想。他义无反顾,再次出发,向着更高的目标迈进。

马远良在法国试验船上(1979年、地中海)

回国后不久,马远良提出了大幅度提高声呐性能的创新技术方案,SKD-41A型声呐项目随即上马,并在1981年初春的海上试验中获得令人振奋的结果——探测潜艇的作用距离达到赴法考察所见同时代美、法同类装备的 2~3 倍。

1981年至1983年,马远良先生再度启程,到英国拉夫堡大学进修水声信号处理。他在那里废寝忘食地学习和研究,竟在短短的两年时间里完成了4项创新性很强的研究课题,为日后工作提供了深厚的知识积累。

回国以后,马远良先生率先开展了水声信号自适应滤波与参数估计技术的研究,系统建立了“自适应相干累积”技术,应用于鱼雷自导系统研制。发明了任意结构形状水听器阵列的方向图优化设计技术,研制出三维可扩展的正交体积阵。马远良先生将他在英国所学运用到科研中去,解决了之前无法突破的一系列问题。

马远良在英国参观谢菲尔德大学(1982年)

再攀高峰

机遇面前不迟疑,挑战面前不畏惧,成绩面前不自满。1991年马远良任航海工程学院院长,他将眼光瞄准国家重大战略需求,经过全国“竞争择优”评审,先后获得了两型声呐研制任务。他不辞辛劳,深入现场,常常奔波于校内外实验室、直升机试验站和海上试验场所,发挥了既做领军者又做实干家的带头作用。

两型声呐于1998年和1999年相继完成,集数十项预研成果之大成,是我国新一代全数字化、全景航空吊放声呐装备,达到同时代国外同类装备的先进水平,并批量列装部队形成战斗力。1998年马远良先生正好六十岁,从27岁到60岁,历经33年顽强拼搏,终于实现了中国在该领域达到国际先进的理想。

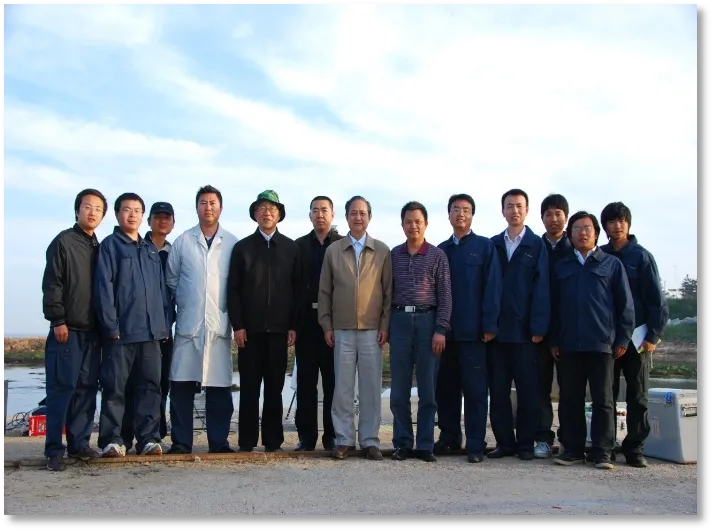

马远良随海军舰艇出海时的合影(1991年)

批量列装的航空吊放声呐

2003年,马远良先生因其在工程科技领域的重大成就和对国防建设的重大贡献当选为中国工程院院士。

创新不辍

当选为中国工程院院士后,马远良先生将工作重心转向更加基础性、前沿性的创新研究,带领一批青年教师积极开拓新的研究方向。先生高屋建瓴,开创了我国自适应宽带有源噪声控制、任意结构形状声呐体积阵波束设计、水下超指向性阵列信号处理、海上超视距波导传输、水下目标前向散射探测等研究方向,拓展了海洋跨介质物理场特性与应用、深远海水声物理及应用、空间对海遥感获取水声环境要素等研究方向。

马远良先生在办公室阅读学术论文(2015年)

马远良先生带领学生研讨科学问题

马远良先生提出了“跨界面水声信号远距离高速传输”创新构想,带领团队系统地揭示了近海面微波超视距传输的物理机理和传输特性,研制出多型海上高速数据传输系统,实现了水下信号跨海面的高速超视距传输,荣获2019年国家技术发明二等奖。

山东海阳市接听三百多公里外的“蒸发波导”无线电话(2010年)

山东海阳海上超视距传输实验现场(2009年)

马远良先生是国内最早认识“超指向性”问题重要性的研究者之一,带领团队创新性地构建了“特征波束分解与综合”“Gram-Scmidt 正交模态波束分解与综合”等阵列超指向性设计原理,并成功应用于水下目标探测等领域,荣获2023年国家技术发明二等奖。

马远良先生最早提出并开展了水下目标前向散射探测新机理研究。他由物理理论出发,揭示了物体前向散射目标强度不受目标吸声能力影响的物理机理,提出直达波干扰相消及空域抑制理论等,大幅度提升了前向散射探测距离。

马远良先生带领团队开展了基于深海声传播模式的水声探测理论研究,深入研究了深海声传播物理规律,创新提出和发展了利用深海可靠声路径、海底弹射模式等深海微弱目标探测新方法,推动了深海声学探测技术发展。

马远良先生始终以高昂的热情和强烈的责任感在科学道路上忘我攀登。每一次挑战新的研究领域,先生都以解决国家急需或抢占科技前沿为先,每一项成果的获得都是十年磨一剑的坚持。

2010年5月山东瓦屋石

2007年11月广西涠洲岛

马远良先生带领团队开展外场实验

诲人不倦

马远良先生一生忠诚于党的教育事业,辛勤耕耘在育人一线,治学严谨,师德高尚,为推进我国水声工程、信息科学和水中兵器教育事业的进步和高层次人才培养做出了杰出贡献。

1961年,马远良留校工作后,受命肩负起西北工业大学水声工程学科和专业建设的重担。面对空白,他迎难而上,历经六十余年坚持不懈,带领团队将水声工程建设成为国家级重点学科和国家级一流专业。他还主持创建了我国水中兵器学科第一个博士学位点和博士后流动站,是水中兵器领域第一位博士生导师,培养了我国水中兵器学科第一位博士。共培养硕士、博士和博士后140余人,他们中有中国工程院院士、重点型号总师、国家智能机器人专家组组长、中国青年科技奖获得者等一批杰出人才,是我国国防科技领域和国民经济建设的中流砥柱。

航海工程学院3121班毕业合影(1986年)

马远良先生经常给学生和青年教师说:“我们的基础性创新研究成果,要接受国内外同行的批评和质询,为此要重视学术交流和学术论文的公开发表。”在他的亲自带领下,西北工业大学水声研究团队每年都有一批代表性论文在国内外重要学术期刊上发表,研究成果受到同行的广泛关注和热评。“做教师是快乐的,看到学生的成长和成就,尤其快乐”,先生经常告诉青年教师,世界上只有从事教师这个职业,最容易把自己的人品、学识、乃至做事的风格传承下去。

马远良先生与Kuperman和Henrik合影(2012年、香港声学会议)

在马远良先生带领下,1993年“水下信息与控制”国家级重点实验室正式立项建设,2007年水声工程被评为国家重点学科,2015年“海洋声学信息感知”首批工业和信息化部重点实验室获得批准成立,2018 年“海洋信息感知”学科创新引智基地获得立项建设,成为我国水声学、信息处理和海洋技术人才培养的重要基地。

2008年硕士毕业

2009年博士毕业(潘越、丁卫安、张大海)

2012年、2013年硕士毕业

马远良先生获全国师德先进个人和全国优秀博士学位论文指导教师

马远良先生为2013级水声班大一新生讲座

马远良先生的治学精神、道德品格、为人哲理、耿直胸怀,深受学界敬仰。先生一向重视学习,重视实践,提倡独立思考,敢于创新,代表了一代科学风范。先生的一生是为我国水声事业开拓创新、勇攀高峰的一生,是为国防建设孜孜不倦、锲而不舍的一生,是为祖国强大敢于担当、不懈奋斗的一生。

从我国第一届鱼雷专业的学生,哈军工第一个声纳本科班学生,到西北工业大学水声工程最早的教师和创建者,我国三代四型航空吊放声呐的总设计师,再到领衔申报成功我国第一个水中兵器博士点和博士后流动站,我国水中兵器学科第一位博士生导师,培养出我国第一位该学科的工学博士……马远良先生的人生角色在不断转变,但报效国家、揭秘海洋的初心不改、矢志不渝。先生为我国水下装备事业奋斗67年,呕心沥血,成绩斐然。先生以高尚的品格、无私的情怀、突出的贡献,展现了一个共产党人和高级知识分子对党的无比忠诚、对祖国的赤胆忠心和对人民的深挚热爱。

向马远良先生致敬!

一路走好!

来源:航海学院

(编辑:张洁:审核:刘朝亚、马西平)