近日,我校物理科学与技术学院赵建林教授团队,联合北京大学教授刘开辉、中国科学院物理研究所副研究员马超杰、苏州大学教授张丙昌和王绍军,在物理学领域期刊《物理评论快报》(Physical Review Letters)发表了题为“单向高亮激子发射与光波导的高效耦合”(Unidirectional Giant Exciton Emission into a Photonic Waveguide)的研究论文。我校物理科学与技术学院研究生王其发、罗焕,中国科学院物理研究所副研究员马超杰为论文共同第一作者。我校物理科学与技术学院教授肖发俊、甘雪涛,北京大学教授刘开辉为论文共同通讯作者。我校教授赵建林对本工作给予了指导。西北工业大学物理科学与技术学院为论文第一署名单位。

光子芯片已成为新一代信息技术的关键发展方向,有望像电子芯片一样支撑高速计算、通信与传感。要实现这一愿景,须在纳米尺度上高效产生并精确操控光信号。特别地,在微小结构中同时兼顾高亮度与定向发射,仍是当前的核心难题。近年来,二维半导体凭借原子级超薄结构和优异的光学特性,被视为新一代片上纳米光源的有力候选,并在集成光电子学与量子信息等领域展现出广阔前景。但这类材料中的激子通常呈全向发射,且受限于较弱吸收与较低量子效率,难以与波导实现高效耦合。尽管已有多种二维材料—波导的集成方案取得一定进展,耦合效率不足与发射方向不可控仍是普遍瓶颈。

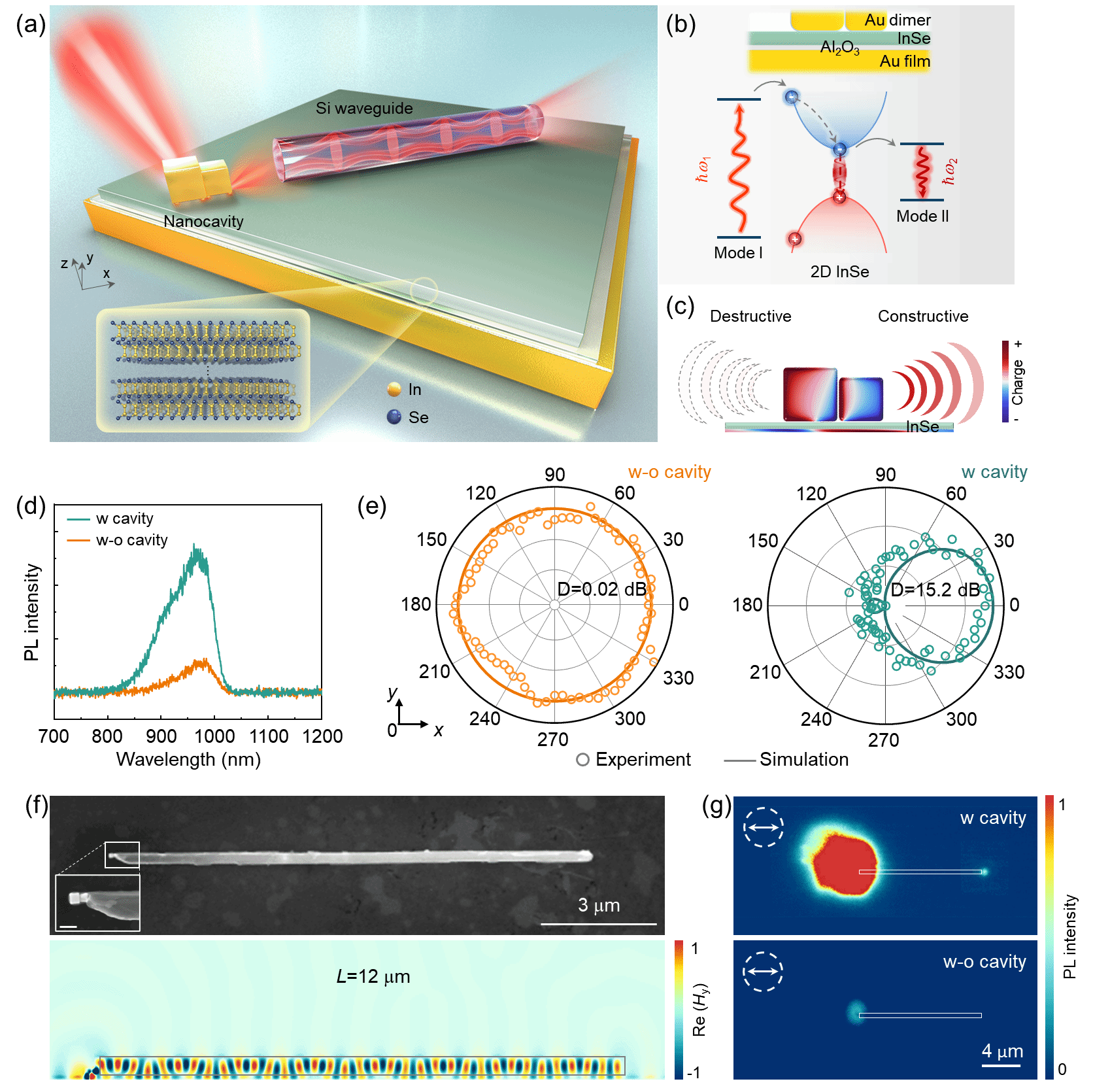

针对上述挑战,该团队设计了一种“纳米立方二聚体—镜面”纳腔结构,精确实现了腔内等离激元模式与InSe激子在空间分布、光谱峰位及偶极取向上的协同匹配。同时,团队通过打破纳腔结构的对称性,有效调控了波前在相反方向上的相长与相消干涉,从而实现了激子的单向发射,并藉此观察到超过3500倍的激子荧光增强以及高达15 dB的定向发射。进一步,将单向激子发光成功耦合到硅纳米线波导,实现了24%的耦合效率和长达140微米的荧光传输距离。该工作不仅解决了纳米光子结构中“强局域近场与高度定向远场难以兼顾”的物理矛盾,也为实现超紧凑片上光源、量子光子器件与片上信息处理系统提供了新的物理途径。所提出的纳腔平台可进一步与多种量子发光体(如其他二维半导体或量子点)集成,并有望扩展至片上单光子源、低阈值纳米激光器及电驱动纳米光源,为下一代集成光子系统的研发奠定基础。

对称破缺纳腔实现激子荧光增强、单向发射及与波导高效耦合

论文链接:https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/3fxz-6v6s

(文图:肖发俊、闫娜;审核:晁小荣)